マイホームや外構に「ガレージを設置したい!」と思っても、意外と見落としがちなのが法律面での規制や申請の必要性。

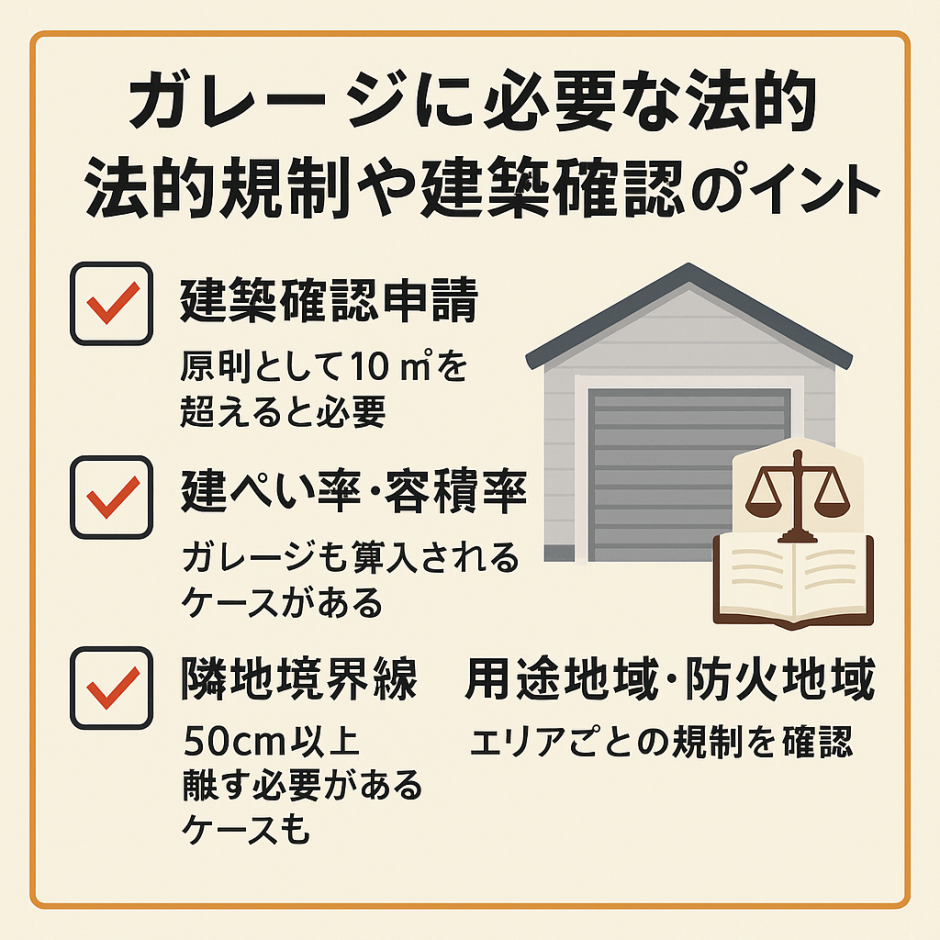

実は、ガレージの種類や大きさ、設置方法によっては建築確認申請が必要だったり、建ぺい率オーバーになる可能性もあるんです。

今回は、違反にならないために知っておくべき法規制とポイント、よくある疑問の解説、実際の対応フローをわかりやすくまとめます!

////

✅ そもそもガレージって「建築物」なの?

ガレージは、基本的に以下の3条件すべてを満たすと「建築物」として扱われます。

| 要件 | 内容 |

|---|---|

| 屋根がある | 雨風を防ぐ構造がある |

| 柱または壁がある | 2本以上の支柱、または三方向囲われている |

| 土地に定着している | 地面に固定されている(基礎ありなど) |

👉 この3条件を満たすと、建築基準法の対象となり「建築確認」が必要になることがあります。

////

📝 建築確認申請が必要になるガレージの条件

【建築確認が必要な主なケース】

| 条件 | 解説 |

|---|---|

| 延べ面積10㎡超 | 原則として10㎡(約3坪)を超える屋根付き構造物は申請が必要 |

| 固定式の基礎あり | 地面にコンクリート基礎などで定着されている |

| 居室・倉庫として使う | 車以外の用途(物置、趣味部屋)で使用する場合は要注意 |

| 防火地域・準防火地域内 | 小規模でも構造や素材に制限が出る |

【建築確認が不要なケース】

- 面積が10㎡以下かつ、簡易な移動式の構造(例:組立式カーポート、物置タイプの軽量スチールガレージ)

- 防火地域外・都市計画区域外で、規模が小さい場合

👉 ただし、自治体の判断で異なるため、必ず事前に市区町村の建築指導課に相談を!

////

📐 ガレージ設置に関わるその他の法規制

① 建ぺい率・容積率に注意!

- ガレージも建築物とみなされると建ぺい率・容積率に含まれる可能性あり

- 「延焼の恐れがない範囲に設置」かつ「構造条件を満たす」場合は建ぺい率除外も可能

👉 詳しくは「建ぺい率緩和(緩和要件)」として自治体が定める規則を確認!

② 隣地境界との距離

- ガレージが隣地と接近しすぎるとトラブルの元

- 建築基準法の**外壁後退距離(50cm〜1m)**のルールに従う必要がある場合も

③ 高さ制限・斜線制限

- 住宅地の一部では10m・12m制限など建物高さ制限あり

- ガレージの屋根高さにも注意!特にロフト付きや2階建てタイプ

④ 私道・道路斜線・出入口制限

- 前面道路の幅員が狭い場合は出入口に制限が出ることも

- 「接道義務(2m以上)」を満たさないと建築自体が不可能なケースも

🧠 よくある疑問Q&A

Q:輸入ガレージやプレハブも確認申請が必要?

👉 基本的に10㎡超+固定式=確認必要

輸入品やプレハブでも、日本の法制度に従う必要あり。

Q:建築確認なしで建てたらどうなる?

👉 違法建築となり、最悪の場合「撤去命令」や「固定資産税対象外」

中古で売却も難しくなるため、注意が必要!

Q:自分で申請できる?それともプロに依頼?

👉 ガレージ単体なら比較的シンプルな申請で可能だが、

初めての方は建築士や外構業者に依頼するのが安心。

💡 ガレージ設置の流れ(確認申請ありの場合)

- 施工業者・建築士と相談し、設計図面作成

- 建築確認申請を自治体へ提出(1〜3週間程度)

- 許可後、施工開始(1〜2ヶ月程度)

- 完了検査・引き渡しへ

👉 補助金やローンを利用する場合も、この流れで進めるのが一般的!

🎯 まとめ|安心・安全なガレージ設置は“法令遵守”が基本!

おしゃれで便利なガレージも、法律面をきちんと押さえておかないと、後から大きなトラブルにつながる可能性も。

特に10㎡を超えるしっかりした構造物なら、確認申請・建ぺい率・隣地との距離・地域ルールなどは必ずチェックしましょう。

事前の計画と正しい知識で、後悔しないガレージライフをスタートさせてくださいね😊

【外構、造園業者向け】下請脱却!オンライン活用で元請けになる5つのステップを公開

当社が新潟の地方で、オンラインで個人客を集客して、3ヶ月先まで予約で埋めた具体的な方法を記事にしていましたので、ご覧ください。